退赛潮背后:WTT新规重压与健康隐忧的博弈

原标题:退赛潮背后:WTT新规重压与健康隐忧的博弈

原标题:退赛潮背后:WTT新规重压与健康隐忧的博弈

导读:

在国际乒坛的聚光灯下,一场由规则变革引发的风暴正席卷而来。2024年末至2025年初,樊振东、陈梦等顶尖运动员接连宣布退出世界排名,将世界乒乓球职业大联盟(WTT)推上舆论风口...

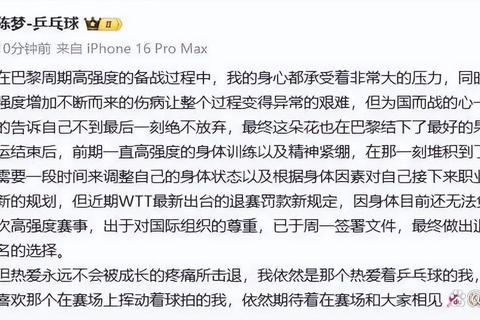

在国际乒坛的聚光灯下,一场由规则变革引发的风暴正席卷而来。2024年末至2025年初,樊振东、陈梦等顶尖运动员接连宣布退出世界排名,将世界乒乓球职业大联盟(WTT)推上舆论风口。这场退赛潮的背后,是商业赛事运营逻辑与运动员健康权益的激烈博弈,更是职业体育生态重构过程中的阵痛体现。

一、WTT新规:重压下的商业逻辑

WTT自2019年成立以来,始终以推动乒乓球职业化为目标。其2025年新版《赛事手册》构建起严密的参赛体系:

1. 强制参赛机制:单打世界前100名须提前半年登记赛程,种子选手逾期退赛面临双倍罚款(最高达5000美元),且同一周不得参与其他赛事。

2. 积分惩罚系统:年度8个有效积分中,未提交医疗证明的退赛将直接“赋0”,导致樊振东连续11年的世界前五纪录终结。

3. 经济杠杆强化:奖金支付与罚款挂钩,未达标者需等待半年结算,银行手续费等额外支出均由运动员承担。

这些规则折射出WTT的商业考量:通过头部选手的稳定出勤保障赛事观赏性,吸引赞助商投入。数据显示,2025年WTT赛事总奖金提升至130万美元,双打奖金增幅达300%,但职业化进程中的代价转嫁至运动员群体。

二、运动员抗争:健康与权益的保卫战

身体损耗的临界点:

规则体系的系统性挤压:

这些案例揭示职业运动员面临的“三重困境”:身体机能衰退加速(30岁以上球员伤病率同比上升17%)、心理负荷超载(马龙等老将有效积分中“0分”占比达62.5%)、职业规划失控(半年赛程锁定机制限制调整空间)。

三、行业反思:职业化进程中的平衡术

规则调整的积极信号:

未竟的改革议题:

1. 弹性机制缺失:现行规则仍以“全员参赛”为目标,未建立基于运动员生命周期的分级管理制度。例如,28岁以上选手的年均参赛量仍达22站,远超身体承受极限。

2. 保障体系薄弱:全球仅37%的WTT赛事配备专业医疗团队,伤病预防机制覆盖率不足15%。

3. 话语权失衡:尽管刘国梁身兼WTT董事会主席,但规则制定过程中运动员代表参与度不足12%。

四、未来图景:可持续发展的路径探索

技术创新方向:

制度优化建议:

职业体育的本质应是“人与规则的共同进化”。WTT的改革风暴揭示了一个核心命题:当商业价值与人文关怀产生冲突时,唯有建立动态平衡机制,才能实现乒乓球运动的可持续发展。正如《》所言:“顶尖运动员不是商业机器上的齿轮,而是体育精神的鲜活载体。”这场博弈的最终答案,或许就藏在以人为本的改革智慧之中。